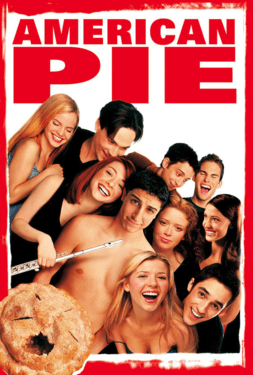

對於經常看美劇和電影的人,大概都對於美國大學裡的「兄弟會」、「姐妹會」感到十分好奇甚至有些嚮往。每個兄妹會與一般活動社團基本不衝突,各訂有不同主題與招收標準,學校通常不加以干涉和阻礙,但新團員通常需要通過舊有成員的考核通過之後才能加入。過程中,除了少數瘋狂而危及生命的個案外,通常會因為這段期間的相處,強化新夥伴的忠實度與認同感。因此,在校園裡經常可見各兄妹會的成員集體行動。電影裡最常刻畫的聯誼與派對橋段,更是讓「兄弟會」、「姐妹會」的典型形象深印人心。 《美國派》 《美國派》系列電影由美國電影人亞當·赫茲製作。本片起名為美國派,是因為電影中男主角想嘗試性愛的感覺,同學告訴他女人就像派,這正是美國年輕人諷刺而有趣的解釋。主線故事圍繞男主角吉姆以及他的同校朋友展開,本片巧妙掌握青少年對於性知識好奇卻不敢張口、虛心卻不能求教的尷尬心理。一群熱血青春、對於「性」充滿幻想的高中生,都是半斤八兩,懵懂未知又想裝專家,既是哥兒們又想偷偷較勁。影片風格非常直接,將渴望與幻想赤裸裸表現出來,在當時台灣院線電影市場丟下一顆歐美文化震撼彈。 《辣妹過招》

Read more

圖片來源:海鵬影業官方臉書 幸運的人用童年治癒一生,不幸的人用一生治癒童年。每當我們在現實中受了傷、遇到挫折,或許看一下當年最打動我們的故事,這些電影的道理很簡單,但是每一次都能帶給成年人滿滿的治癒,推薦以下兩部作品,陪你一起故事治癒身心。 ●《親愛的童伴》

Read more

在槍枝比人口還多的國家,探討槍擊案成因的電影數不勝數,《墜落》將焦點聚焦在受害者身上,講述經歷這場校園槍擊案後是如何走出陰霾。Megan Park的自編自導處女作,故事規模小,反而讓她更好聚焦在更深層的心海中,我們看到編導巧妙地讓薇妲與米婭兩人並非直擊現場的慘劇,而是在廁所聽著槍聲以及尖叫聲,槍擊情節在距離不到5公尺的地方上演。編導準確描繪經歷一場災難後的人,內心的各種掙扎及焦慮,在掙扎中浮沉的薇妲,嗑藥、喝酒,選擇讓自己與這世界分離,而在身邊的家人,也只能靜靜地等待薇坦能夠自己走出來,我很喜歡這部電影對於家人的描繪,積極正向面對女兒的情緒,不斷的嘗試給他一個家最大限度的溫暖。

Read more「你在我身邊,我們都曾活在彼此同步的呼吸中,那是感受得到體溫,能聞、能見到的我以為最熟悉的日常,但翻過身去,世界的另一面卻令我不得不穿起護具築起厚厚一層陽剛,我以為抵禦的是來自人群的惡意,但實際上卻是我自己讓純粹不再純粹,一昧配合外界調到能被更多人接收到的頻率,唯獨再收不到你的訊號。我以為再翻過身回去時,能在床頭看見熟悉的你,但那裡只剩下我道別後的童年,什麼也不剩下。」 童年,正是一段愛還沒被當作名詞,我們總以為的現在進行式。花田裡穿梭、人群中疾走,歡笑彷彿永不止歇,用不完的精力奔騰著。可一旦停下腳步,才會驚覺這些往日美好都已經成為了墳墓,你在那一頭,而純真則在裡面,埋葬著你連挖開的勇氣都沒有的寶藏回憶。 長大後,愛開始有了形狀,人們習慣用框架把這些無可名狀的幸福圈限成箭頭與十字的單調遊戲,沒有被劃配到的則成為了無法參與的符號。

Read more對《日麗》最為精確的稱讚大概就是 Queens 的 Under Pressure 這首歌就彷彿是為這部電影而生般地完美契合著這對父女,這是個多麼私人到或許不是每個人都能夠共情的回憶。Charlotte Wells 只需重構出她回憶中的父親,然而那台DV卻彷彿也代表著所有靈魂之窗探進了導演的腦海回憶,但《日麗》絕非只是膚淺的舊地重遊,而是藉一個回憶錄去循著影像中的蛛絲馬跡,探索父親的傷痕,和那些彼此不理解的隔閡。 Charlotte Wells 對影像調度可謂十分捻熟,多次透過剪影、倒影、鏡像、空間分割甚至是固定鏡頭讓我們看見父親在影像上的兩個面貌。這些沉著冷靜的鏡頭之下,我們瞥見的皆是父親的憂鬱神情,乃至於最後那場過生日的戲碼,空間感更是延伸到了山頭和山底,即使是生日我們仍能體會到父女之間的距離。但《日麗》並不是如史匹柏在《法貝爾曼》當中透過拾起攝影機來紀錄下家庭傷痕,而是透過這些不經意的影像拼湊過往,這些影像出現在現實和夢中,映照著這趟旅行的重要性。

Read more大概也只有 Greta Gerwig 能夠寫出如此直球對決的性別議題,直白到對我而言少了那麼一點前兩部作品中的趣味且說教意味仍算是濃厚,但依然不減這個劇本對IP改編上的魅力。好像看了另一個版本的《媽的多重宇宙》(包含對於《駭客任務》的各種致敬/挪用),但個人不太吃後半段的個人追尋或是存在危機,但可以當作是一個有趣的商業觀察。

Read more《親密》是新坎城金童盧卡斯東特的半自傳電影,聚焦在一對親密的男孩進入社會階段後,因社會眼光而失去彼此的故事。電影在敘事與影像掌握上非常穩健,從第一秒就很吸引人,像是走進了某種夏日的時光隧道,來到了里歐與雷米的世界。 但隨著故事的進展,整部片看下來少了令人耳目一新的驚喜。 《親密》的敘事手法與導演的前作《芭蕾少女夢》相似—將超近距離的鏡頭聚焦在單一人物身上,在運動場面時透過搖晃鏡頭顯現不安。也有跟前作相似的命題—深受「性別角色、性傾向」困頓的小人物,在社會眼光與自我認同中游移。在情感上安排地很細膩,主角的掙扎與痛苦沒有一次全爆發,而是建立在生活細節上,這種「壓抑」的感覺比起前作更滑順,沒有掐住喉嚨的不適感。 然而故事中間的爆點讓電影分成了前半與後半,我非常喜歡前半段鋪陳,但沒有很喜歡爆點本身的高度戲劇化(雖然有驚嚇到),有點破壞掉故事整體的清新感,雖然後半段針對爆點很細膩地描寫每個角色的心境,但那種「逝去」的爆裂感被某種流於溫情的自我恢復給稀釋掉。前作《芭蕾少女夢》爆點在結局,所以給人驚心動魄的戲劇感,也讓前面的緊繃一瞬間釋放。但這次的爆點,反而讓前面有趣的性別關係討論嘎然而止,留下的是只有情感的悲痛與傷口。

Read more