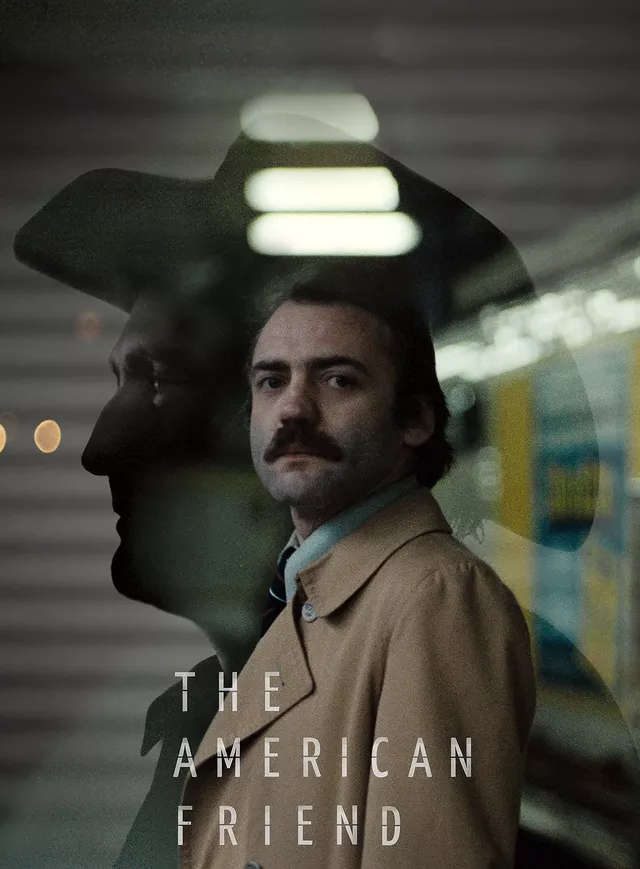

近期上映的《尋愛小說家:海史密斯》紀錄片中,提及好幾部海史密斯被改編為電影,其中包括懸疑大師希區考克所導的《火車怪客》、暢銷書系列《天才雷普利》,以及讓凱特.布蘭琪與魯妮.馬拉入圍坎城與奧斯卡的名作《因為愛你》(原文書名為《鹽的代價》)。 或許是這幾部改編電影名氣太大,以至於我從未聽過在1977年這部改編自「雷普利系列」的第三部犯罪小說《雷普利的遊戲》(台灣片名譯為《美國朋友》),直到它的片段被使用在紀錄片裡,短短幾秒的鏡頭,主角臉龐駐留的寂寥深深地吸引了我。那是一名製作畫框的師傅喬納森,罹患了血癌致使他一蹶不振。在一場名畫拍賣會上,和黑幫有許多勾結的雷普利一眼相中喬納森,作為他的劊子手。雷普利與黑幫老大提供喬納森優渥的報酬,並提出替他安排治療,條件是喬納森執行一場暗殺任務。在海史密斯的版本,雷普利作為主角應當有許多戲份,但導演溫德斯的電影版卻將視覺轉換為平凡無奇的中年男子喬納森。好幾起的犯罪策劃,看似刻意忽略了情節的描述,著重了氛圍的營造和心理刻畫。他讓我想起《絕命毒師》的華特.懷特。同樣是生命到了盡頭、同樣在庸常的日子而作繭自縛、同樣的有著家人卻無法訴說心事、同樣的渴望一場冒險降臨,好讓他們拍動雙翅。要知道,《美國朋友》可是比《絕命毒師》要早了30年製作。起初喬納森是不願行兇的,殺一個素昧平生的人,即便對方罪大惡極又怎樣?然而,身體檢查報告令他決定鋌而走險,從最初的惶恐不安,到後來的快意奔馳,再到最終的絕望放任,他真的樂在其中。原來這部犯罪電影,說的是中年男子的中年危機,他從一場場的殺戮中感受到活著的真諦。儘管手法笨拙、心態徬徨,還差點失去了妻兒的信任,可是在命運的尾聲,他想聽到自己的聲音。「我不想要你的任何東西,我想要當你的朋友。」喬納森的美國朋友,雷普利,真摯地對他說。男人之間那莫名其妙、莫名單純的情誼,竟在這你來我往的追逐行動中漸漸培養出來。若看過《天才雷普利》裡麥特.戴蒙飾演的雷普利,那慧黠、機智的模樣,與此片的雷普利判若兩人,唯一的共通點,就是那眼神中希冀他人了解的易感與脆弱吧。溫德斯一反傳統的血腥犯罪驚悚片,選擇以憂鬱的氛圍、懷舊的基調,創作出既古怪也雅緻的時代精神,與海史密斯的原作對話。

Read more

指揮家一手掌握住「時間」,一如莉迪亞塔爾對整個樂團「權力結構」的掌控。身為知名指揮家的她在開場戲的訪談中說道,這份工作確立了節拍與演奏的基調,進而詮釋作品演繹其意涵。左手是旋律的線條,右手則具備關鍵性的作用,手掌一收就能讓演奏暫停,時間也跟著被靜止。塔爾深諳指揮家的這一特性,掐住女助理法蘭西斯卡喉頭,使其沈默噤聲;濫權開除年老助理指揮賽巴斯汀,使其無家可歸;偷改分數讓新歡提琴手奧嘉順利加入。塔爾掌控他人的手段意圖明顯卻無人願意說破,好似整個歪斜的演奏廳無法被撼動。然而,真正被撼動的是塔爾的生活。塔爾被不斷擺動的節拍器吵醒,無端聽見女子尖叫,被狗嚇到跌倒破相,夢見愛人在臉旁耳語,彷彿置身雨林中入睡,或是紅髮女子糾纏在脖子側的亡靈,恐懼與罪惡感惡夢般地在塔爾生活中現形。糾纏塔爾的紅髮女子,是片中不斷提及的克莉斯塔,她在塔爾職權騷擾下選擇自殺。熟識克里斯塔的法蘭西斯卡感到悲傷,卻只得到塔爾敷衍的安慰,因此她決定不告而別。片中一再出現的手機對話畫面,或許就是她對塔爾真實的想法。一鏡到底的課堂戲被惡意剪輯上傳至網路,放大塔爾「有爭議」的舉動,也許就是出自她之手。塔爾也因此事跌落神壇並遭大眾公審撻伐,親身體驗「取消文化」的因果報應。塔爾被整個音樂界流放,獨自到菲律賓發展。當她走訪當地按摩店時,女服務員竟以樂團方式排列,此景頓時讓塔爾想起往事因而感到作嘔想吐。歷史中指揮家的角色也並非一開始就存在的,最一開始主要是由樂團首席小提琴家兼任,這位置恰巧正是她的妻子莎朗古德諾,她並未搶走塔爾的風采,在職場上,她幫助塔爾樹立強悍的形象,還為團員示範她難以到達的最高標準,然而,我們無從知曉這對伴侶在家中的權力分佈,戲中只展示了塔爾對養女佩特拉的管教方式,她依然用著職場那套慣用伎倆,以惡言來摧毀紅色外套女孩的心靈,藉此打擊欺負女兒的霸凌者,女兒確實獲得了保護,用布偶排出媽媽樂團的樣子討她歡心,同樣的設置也安排在塔爾被整個音樂界流放後去到菲律賓,她來到按摩店挑選服務女子,竟排列成了樂團的樣子,讓塔爾想起自己過往的權勢關係,因而感到作嘔想吐。雖然《塔爾》在「時間」的編排上並不如塔爾的指揮般精準,反倒隨著塔爾遭「取消」後急轉直下收尾。也許是呼應角色心境的處理手法,卻讓故事顯得有些頭重腳輕。但在結尾處,塔爾接納傳統(古典樂)之外的遊戲配樂(魔物獵人),一反傳統的路數卻呼應電影所要傳達的意旨,我依舊給予肯定!此外,本片雖以古典樂屆富盛名的指揮家瑪琳艾索普為原型,卻跳脫傳記電影模式,轉而製作成一齣精采的心理驚悚類型電影。編劇置換角色性別來講述權力腐敗的當代,符合「政治正確」的方向而不顯得刻意矯情,實為一則寓言。劇本更是高明地在戲中多處紋上隱喻的圖騰,曾經的考察之行成了塔爾悖德的詛咒,也為電影蒙上一層神秘的民俗色彩。🎶延伸聽歌: HelloNico 《布蘭琪》

Read more

舉起右手發下誓言「我沒有說謊。」字字鏗鏘,她的眼神近乎要貫穿螢幕前的觀眾,這名女子叫作莫琳。作為一名工會代表,莫琳負責替跨國核電公司的廠勞工發聲。片中的事件時間軸橫跨數年,她被迫在法庭上反覆重演自己受到侵犯的慘劇。然而,同一段時間裡,這群勞工依然未被關注,沒有名字也沒有身分,唯有莫琳這名「受害者」上報,與她相關的議題才會被大眾看見。「完美受害者」的概念指的是非典型的理想受害者,他們未必有掙扎或是逃脫的跡象,看似正常,實際上必然受到了侵害,編劇將這點包裝成劇中最大的「懸念」。警方認為莫琳都在自導自演,並指出她心理狀態不穩定,包含她在犯罪小說上的記號、打牌時擅長使用的吹牛技巧,全都成了不利於她的證物。此外,她口中的嫌犯過於聰明,除了未留下一絲指紋外,甚至用房間裡的工具綑綁她並從抽屜取出難以拔出的器械攻擊她。當莫琳說到此處,就連丈夫都覺得邏輯不通,甚至連身為觀眾的我都有點動搖。沒能從莫琳的被害者角度來思考,隨著警方的觀點闖入這棟屋子,即便以極其迅速地手段結案,也讓本案顯得不尋常,讓人懷疑背後或許有政府高層主導。那麼這六小時裡,她究竟在想什麼?沒有呼救、沒有掙扎,莫琳只是呆坐在木椅上,以近乎失憶斷片的說法回答給警方。實際上,那時的她心思早已抽離,才能若旁觀者般冷靜看待自己身上的傷。數年的時間並未消除這份恐懼,莫琳鼓起勇氣提出上訴。這次,前案佐證另一名女性也曾被相同手法綁架。這些嫌犯專挑曾遭性侵的女性,目的是降低她們法庭上的言論可信度。內心的創傷未平,無法被同情的痛點,莫琳不想再遇到這樣的惡夢。因此當時才會在警局故意招認是自己所為,其目的全是為了保護丈夫與女兒。然而,到了法院竟被女法官數落前後說法不一,因此被判刑。當她再度站上法庭,律師精準點出那段偵查的盲點與漏洞,最關鍵的翻案論點是,莫琳根本無法將自己綁在椅子上。因為那時她的右肩受傷,只要轉動手臂就會全身發痛,更別提將小刀塞入下體。她還以此自嘲,這份幽默鞏固夫妻間的情感,沒有因為這道創傷成為更深的裂隙。「我已經習慣被毆打,因為職業使然。」伊莎貝雨蓓飾演的女主角,披著一頭金髮,乾淨利落的裝束,穿戴著各式的耳環,其女強人形象展露無遺。她如此地聰慧,更是丈夫眼中超越神力女超人的存在,電影才賦予她大紅的意象。然而,除了反覆塗抹的口紅及指甲油顏色外,綑綁她手腳的也是紅膠布。或許代表她雖能挑戰危險、權力、結構,卻也為此感到無力。不過,就算鋪天蓋地的惡意朝她襲來,她卻只展現了一口菸時間的脆弱。雨蓓如此多變而細膩的演出,就是我們如此深愛這個角色的原因。《無人相信的真相》乘著性別意識的浪潮,為女性個體至集體的創傷發聲。有別於《藥頭大媽》的喜劇元素,此次則是將驚悚題材發揮地相當完滿。抱持著感激之情的我,和雨蓓在同一個影廳觀賞完這部電影,她在掌聲中起身致謝的優雅身影會永遠留在我心中。這是台灣影迷不曾相信過的奇蹟,也是《無人相信的真相》使我相信的真相。🎶延伸聽歌: #艾怡良 《#懷疑論》

Read moreNetflix 電影《血黃金》 受傷的野豬最危險《血黃金》介紹Netflix 電影《血黃金/Blood & Gold》場景設在 1945 年春天,也就是二戰接近尾聲的時期,敘述德軍逃兵海恩利希 (Robert Maaser 飾)、年輕勇敢的農民艾爾莎(Marie Hacke 飾)遇見一整群納粹的故事。海恩利希從前線脫逃,打算回家和女兒團聚,途中卻不慎被一支四處劫掠的納粹親衛隊逮住。親衛隊長(Alexander Scheer 飾)把他吊在一棵樹上等死,但千鈞一髮之際,艾爾莎救了他的命,把他藏在自己的農場裡。與此同時,親衛隊搜索附近村莊暗藏的猶太財寶,遭遇忍無可忍的村民強硬抵抗,村民也企圖把財寶據為己有。不久後,海恩利希和艾爾莎就被迫捲入其中,而這場黃金爭奪戰最終在村中教堂引爆血腥衝突。《血黃金》評價與心得電影《血黃金/Blood & Gold》是一部描繪了二戰末期德國即將戰敗前的電影,它以黑色幽默的方式呈現了戰爭的殘酷和人性的複雜。雖然劇情在某些地方可能顯得有些不合理,但整體來說,這部電影的製作水平不錯,無論是槍戰場面的製作,還是道具、場景和服裝的細節,都展現電影製作團隊的用心。主角威能開很大,但許多原本不該死的角色最終都遭遇悲劇,各種螳螂捕蟬黃雀在後的劇情轉折讓人印象深刻。然而,這部電影最大的亮點可能在於它對戰爭末期的德國社會的描繪。在戰敗的邊緣,人們可能會做出各種不可思議的選擇,而這部電影就是將這種可能性展現出來。無論是海恩利希的逃亡,還是艾爾莎的救援,或是鎮長與村民在碎玻璃之夜藏匿黃金,接下來的各種黑吃黑等等,都展現了人性在極端環境下的複雜和多變。電影中的「碎玻璃之夜/水晶之夜」(Kristallnacht),指的是 1938 年 11 月 9 日至 10 日之間,在德國、奧地利和蘇台德地區發生的一場大規模反猶太人暴力事件。這個名稱來自於街頭上被破壞的猶太人商店、住宅和猶太教堂的窗戶玻璃碎片。在這兩天裡,納粹黨的親衛隊員和成千上萬的德國公民攻擊了猶太人的商店、家園和猶太教堂。這場暴力事件導致至少 91 名猶太人被殺,大約 3 萬名猶太男子被送往集中營,並且大量的猶太人財產被破壞或搶劫。「碎玻璃之夜」被視為大屠殺的前奏,標誌著納粹對猶太人的迫害從法律歧視和經濟壓迫升級到暴力攻擊和大規模謀殺。而女主角從卡車上拿出的武器是德國鐵拳(Panzerfaust),這是二戰時期德國製造的反坦克榴彈發射器,設計簡單易於生產,任何士兵都能快速學會使用。其工作原理是利用火箭推進的榴彈穿透坦克裝甲,當榴彈擊中目標時,會引爆空心裝藥產生高溫、高壓氣體噴流,能穿透厚達 200 毫米的裝甲。儘管其射程有限,需要士兵在接近敵人的情況下使用,但在二戰中,尤其是城市戰鬥和防禦工事中,其效果顯著。德國鐵拳的出現,改變了步兵對抗坦克的戰鬥方式,對戰爭結果產生了重要影響。總體來說,《血黃金/Blood & Gold》是部還算值得打開一看的電影,它以獨特的視角和精彩的劇情,帶我們回到了那個充滿變數和不確定性的歷史時期。個人覺得最誇張的是男女主角在離開之前,竟然沒有隨身帶一塊黃金離開,這是整部電影中最不可思議之處。

Read more如果你沒時間看上篇推薦的政治影集,那麽只好給你更濃縮的政治電影啦! 切記,若接下來介紹的三部電影讓你想起某些政治人物與事件,絕對是本台刻意引發的PTSD(誤) 千萬別抬頭:都是意識形態惹的禍! 兩位科學家發現殞石在四個月後將撞上地球,他們告知世人,但大家對世界末日的反應似乎不如預期。

Read more出自德國名導文.溫德斯(Wim Wenders)之手《我的完美日常》(Perfect Days),在2023年第76屆坎城影展大受矚目,日本男演員役所廣司也因為細膩精湛的影技奪下坎城影帝。這部被德國影評譽為最適合在耶誕假期觀賞的美麗電影,將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。

Read more台灣電影《小曉》在第 60 屆金馬獎拿下最佳女主角獎,也成功讓大眾關注過動兒的議題。 2023 年,德國同樣也有部關於亞斯伯格症孩童的影片 Wochenendrebelln ,講述一名患有亞斯伯格症的男孩,無法適應校園群體生活,帶給父母莫大壓力,最後父親和兒子達成協議,利用每個周末旅遊,去德國和其他歐洲國家的各大足球場,找出男孩最喜歡的足球俱樂部;兒子承諾會因此在學校保持冷靜,不要意氣用事。這部電影改編自一名自閉症男童和父親的自傳式小說 Wir Wochenendrebellen。 電影中名為 Jason 的十歲小男孩,就讀一所普通的德國小學。他不喜歡身體接觸、對聲音敏感、無法待在吵雜的環境、對許多事物具有強烈的秩序感,一旦環境周遭不如預期,就會暴躁易怒。由於無法控制自己的情緒,很多同學都視他為怪咖,因此在學校時常發生和同學爭執、打架的事情,老師也不知道該如何處理,最後校長約談他的父母,建議將 Jason 轉到特殊學校。 Jason 的父親因為工作關係時常出差不在家,母親面對兒子的不定時情緒炸彈,又要照顧還是嬰兒的女兒,於是向先生表示自己已逼近崩潰邊緣;所以 Jason 的父親最後採用祖父的建議,希望讓兒子加入足球俱樂部,期盼藉由運動可以讓兒子有所改變。但各項事物都擁有自己規則的 Jason 表示,如果要加入足球俱樂部,他得看過所有足球隊的球賽,才能選出自己真正喜歡的俱樂部;這代表著父親必須陪同兒子環遊德國和部分歐洲國家,找出心儀的球隊和它背後的足球迷俱樂部。所以,德國電影名稱Wochenendrebellen,直譯是「周末叛逆」,指的就是父子倆這場利用六、日陪伴彼此,所完成的冒險壯遊。

Read more德國電視台RTL在1992年推出的連續劇《 好時光,壞時光 》(Gute Zeiten, schlechte Zeiten) 四十多年來累積的集數已經逼近八千集,不但稱霸德國電視史上播出最久的連續劇,也因為節目中廣泛探討的社會議題,成為想要了解德國社會的外國觀眾群中,相當受歡迎的電視劇之一。 這部連續劇主要以首都柏林為拍攝場景,講述一群生活在當地的年輕人生命中的所有經歷。由於電視劇的設定觀看族群是年輕人,所以主角也都是二十歲上下的青年。這些人有的就讀大學,有些正在實習或轉換職場,他/她們的愛情、工作、夢想以及生命中面臨的各種問題,包括和家人、朋友或同事間的關係,都是電視劇所聚焦討論的現象。 《 好時光,壞時光 》其實是根據澳洲一個電視連續劇《The Restless Years》改編,播放初期並未成功吸引觀眾,但在1998年,編劇加入犯罪相關的元素後,成功獲得高收視率,從那時開始一路長紅,最高觀看率達到七百多萬人,是德國電視史上最成功的連續劇。除了犯罪的元素,電視劇之後還陸續討論同志、家暴、厭食症、毒品、酗酒、癌症等議題,成功將年輕人面臨的各種現實生活挑戰放進劇情中。

Read more德國知名演員克里斯汀·奧利佛(Christian Oliver)和他兩個十幾歲的女兒,在加勒比海一起墜機事故中身亡,享年51歲(1972-2024)。這名演員因為演出德國RTL的電視劇《眼鏡蛇11》系列(Cobra11)而嶄露頭角,轉戰美國好萊塢後,主要從事模特兒和演出工作,累積作品超過六十部。根據島國聖文森及格瑞納丁群島(St. Vincent and Grenadines)的警方消息,在當地時間1月4日,這名男演員所搭乘的單引擎私人飛機,在起飛後不久墜入海中。當時,這架飛機從加勒比海的貝基亞島(Bequina)起飛,正準備飛往聖露西亞島(St. Lucia)。飛機起飛沒多久後,塔台就收到飛機駕駛的訊息,表示「 遭遇麻煩」 急需返航,但飛機隨即與塔台失去聯繫,最後墜機入海。當地的漁民、潛水人員和海岸防衛隊收到通報後就立即前往事故現場,卻發現四具屍體。雖然墜機原因仍在追查中,但已確定這名演員和他的12歲女兒(Annik)、10歲女兒(Madita)和飛機駕駛(Robert Sachs)四人都不幸命喪這場意外中。克里斯汀·奧利佛當時正與女兒們在加勒比海度假。事發的前一天,他還在自己的IG上發布了一張熱帶海灘的照片,並向社群上的粉絲寫道: 「來自天堂某處的問候。向這個社群和大家的愛乾杯......2024年,我們來了! 」這個新年問候卻變成他和親友、粉絲與世界的訣別。 克里斯汀·奧利佛曾在一次訪談中表示,自己在年輕時原本已經決定追尋父親,走向銀行界當一般的上班族,但因為學生時代到美國的北卡羅萊納州參與交換學生的計畫,他愛上了當時的「美式生活」(American Way of Life),也因此改變志向走上演藝事業。這位德裔演員的本名是克里斯汀·克萊普瑟(Christian Klepser),他的作品多達60多部的電影和電視劇。他在德國主要以RTL電視台的公路警察系列成名(Alarm für Cobra 11),飾演兩季的偵探角色。克里斯汀·奧利佛轉戰好萊塢後最成名的作品,莫過於和喬治·克隆尼(George Clooney)和凱特·布蘭琪(Catherine Élise Blanchett)一起演出《柏林迷宮》(The Good German),以及和湯姆·克魯斯(Tom Cruise)合作的《行動代號:華爾奇麗雅》(Operation Walküre)和《駭速快手》(Speed Racer)。近期較為知名的作品則是Netflix影集《超感八人組》(Sense8) 、《納粹獵人》(Hunters),以及2023年的《印第安納瓊斯之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)。在他不幸驟逝後,和他一起合作多次的導演尼可萊恩(Nick Lyon)表示,他們在2023年12月剛結束拍攝一部新的電影《Forever Hold Your Peace》,克里斯汀·奧利佛不但參與演出,也擔綱製片;如今,這部電影儼然成了他人生的告別之作。所以,喜愛他的粉絲們未來只能在這部電影中看到克里斯汀·奧利佛的最後身影。

Read more德國小說家沃夫岡·霍爾班(Wolfgang Hohlbein)向來主導著德語界奇幻文學的市場發展。2023年5月,他的奇幻小說《獅鷲》(Der Greif)被改編成電視影集,首度在 Amazon Prime Viedo 播出;還未上映前,預告片就在德國引發廣泛討論。

Read more