✅湯姆漢克的厭世人設 TomHanks有別於過往好好先生的螢幕形象,這次詮釋憤世嫉俗、生無可戀的「難搞先生」。總是皺著眉、板著臉、瞪著死魚眼,從電影一開始便能感受到他的爆棚負能量,然後化身正義魔人、斤斤計較每一件事。但看著他活靈活現地詮釋「奧托」這個厭世角色,卻不會令觀眾感到厭煩,尤其在他卸下心防後的表現,反倒會因為舉手投足的反差感噗哧一笑。✅如暖陽般的新鄰居 另外令人印象深刻的角色是Mariana Treviño飾演的新鄰居。可以說她演活了這個角色,只要她一登場就能感受到她的溫暖與熱情,是令人討喜的角色。她與奧托的互動和對白,不但從中製造許多笑點,也潛移默化地融化奧托那冰封已久的心牆。故事藉此角色宣揚敦親睦鄰的真諦,鼓勵大家凡事不要被刻板印象蒙蔽雙眼,嘗試用溫情取信對方、創造改變的機會。✅學會放下悲痛的主題 主角因為結褵多年的妻子離世,人生似乎少了生存的意義,然後開始對外人封閉內心,甚至嫉恨世上的一切。從奧托的故事告訴我們,這除了需要時間慢慢消化、接受事實,也要學會試著與他人一起承擔這份痛苦,因為「你以為你可以一個人扛下一切,但你不能,沒有人可以」。同時,透過與他人的相互扶持,才能內化「失去」的情緒,並獲得繼續向前走的力量。✅今昔交疊的敘事編排 每次奧托嘗試以自殺追隨亡妻時,迴光反照之際會閃過他與妻子的回憶,都一點一滴地拼湊出他的人生,才發現背後竟藏有催淚的故事。今昔的劇情片段構成兩條敘事線,不僅描繪出角色的背景,也交疊出深刻的故事脈絡,讓角色更為立體。劇情編排在情緒醞釀上可圈可點,每一段都令人感動又窩心,不知不覺讓人看得熱淚盈眶。✅翻拍出自己的味道

Read more

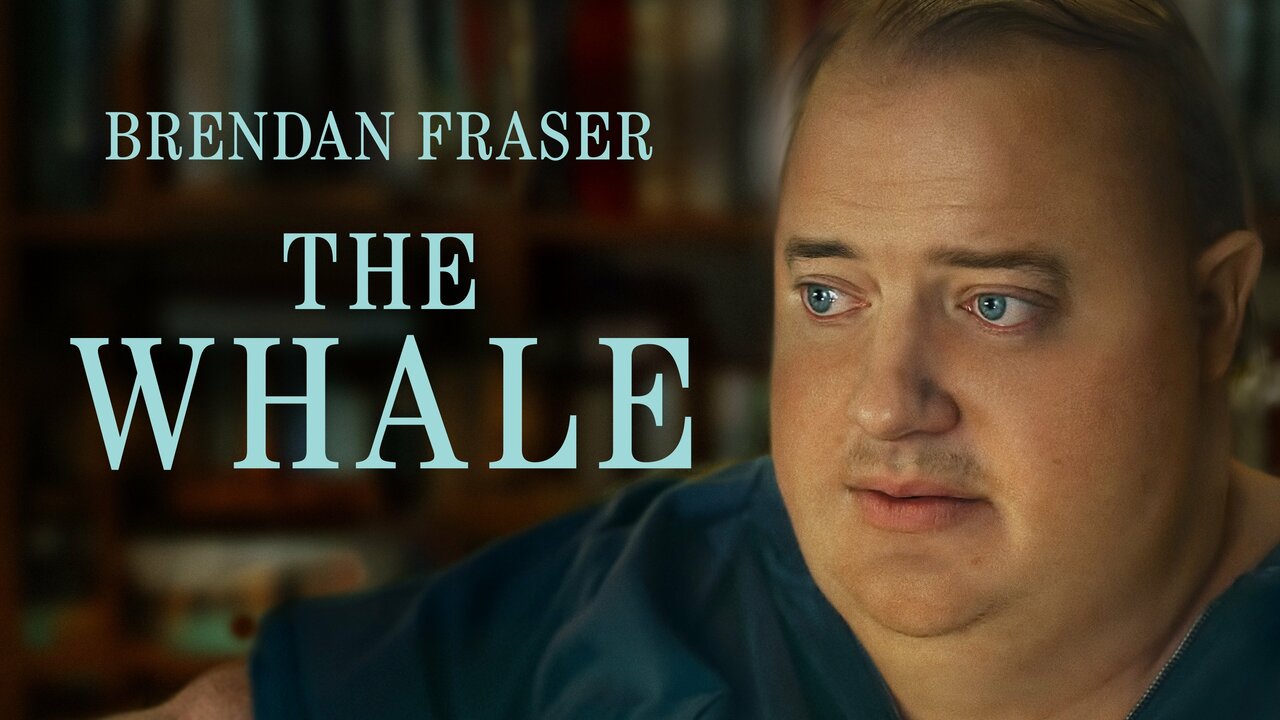

★入圍金球獎戲劇類最佳男主角,橫掃全球近百項大獎入圍!✅精湛動人的演技 布蘭登費雪(Brendan Fraser)顛覆了過往動作明星的形象,因傷退出大銀幕許久後,演技不但不生疏,還奉獻出他生涯中的最大突破。因為全片的故事主要聚焦於室內空間,所以劇情的帶動相當仰賴演員的表現,不過他僅用表情和眼神,就將一個絕望之人的神情和情緒演繹得絲絲入扣。用充滿故事的雙眼,字字句句道出具情感重量的台詞,哪怕只有坐在沙發上,也能把人物的心境深深地打入觀眾心坎裡,感受角色深刻的絕望和愧疚。✅視覺衝擊和配樂 主角查理歷經打擊而暴飲暴食,導致最後擁有重達272公斤的臃腫身體。這樣的視覺衝擊令人印象深刻,而為了形塑有說服力的角色,布蘭登費雪不僅真實地去增重,每天拍攝前還要花上6小時化妝,穿上重達300磅的特殊義肢,讓角色的形象及視覺效果增添了許多說服力。此外,電影的配樂也有畫龍點睛的效果,巧妙地與人物心境貼合;再加上真摯的台詞,使得角色的情緒和想法飽滿於話語之中,令人感到真實又親切。✅觸動心弦的劇情 主角因為愛人死亡讓他悲痛不已,雖然他看似放棄了人生、封閉了自我,但卻對周遭的人充滿善念和樂觀;如此看似矛盾的情緒,在反覆咀嚼劇情後才能理解這是很真實的人性。劇情強而有力且觸動心弦,片尾則獻出令人潸然淚下的一幕。女兒朗誦兒時寫的字句,從中找回自我;主角則是奮力從痛苦的泥淖中爬起、邁向陽光,然後完成了自己的心願。最終,兩人都在最後的時光裡獲得心靈上的救贖,父女之間獲得最真誠的共鳴,令人熱淚盈眶。✅挖掘人心的深處 導演Darren Aronofsky曾執導過《噩夢輓歌》《黑天鵝》等作品,他總是透過電影來探索角色的內心深處,尤其是埋藏於黑暗之中、背負傷痕走向毀滅的心理。而這部也是深度挖掘人性,試圖了解那些內心充滿愧疚,也不想獲得原諒的人,讓角色用暴飲暴食迎來生命終點,探究破碎的靈魂。背後也反思人類社會和宗教神學,或說「判定事物正確與否」的本質,為作品構築一定的厚度和探討空間,甚至增添了些許哲學色彩並產生共感。結語 這部關於拯救和救贖的故事,敲擊觀眾的內心深處。即便全片主要只有室內的場景,但是厚實的人物故事,加上布蘭登費雪精湛的演技,就足以將情感張力彰顯開來。除了出色的文本,恰到好處的配樂、寫實的化妝及義肢,以及簡單卻深刻的台詞,都豐富了電影的呈現。導演也藉此挖掘人的內心深處,還有對於宗教、社會的探討,為作品構築更多厚度及內涵。而結局的處理絕妙且動人,牽動著觀眾的心,強大的情感共鳴能逼出你我的淚水。 -導演:戴倫艾洛諾夫斯基演員:布蘭登費雪、莎蒂辛克、泰新普金斯、周洪、珊曼莎摩頓(圖/翻攝自IMDB、車庫娛樂之公開發布劇照)

Read more

丟掉了查克宇宙的包袱,也沒有詹姆斯岡恩的期望,甚至還不是藍甲蟲一世的DC新超級英雄電影藍甲蟲,彷彿縫合《鋼鐵人一》和《蟻人》以及《蜘蛛人返校日》以及當代美國左派色彩的科學怪人,雖不是特別出彩,卻也有值得品味之處。你可以在這部片看到設定上的有趣選擇,這可以從其漫畫出身說起。有別於不熟美漫歷史而只能用大銀幕印象做出判斷的台灣觀眾,有稍微對此做調查的讀者會知道藍甲蟲當然不是甚麼雜牌英雄,更不是什麼山寨鋼鐵人(儘管在裝甲的質感呈現上確實有點像,但造型可謂天壤之別),事實上他比鋼鐵人在漫畫史上出現更早(鋼鐵人1963年,藍甲蟲1939年)甚至還一個稱號用三代,可謂長青,而DC選擇的敘事主角則是第三代主角,這個墨西哥裔美國男孩海梅·雷耶斯 (Jaime Reyes)甚至早於隔壁棚新世代蜘蛛人邁爾斯摩拉斯的「政治正確」出身(邁爾斯2011年登場於漫畫),同樣是身在美國的非白人拉美人。這個影視改編選擇放在當代脈絡相當合理,畢竟隔壁邁爾斯摩拉斯在《蜘蛛人:新宇宙》就已經證明現在觀眾反彈其實不會這麼大,而更重視電影本身的美學是否有亮點還有劇情是否夠精采,還有角色的處境是否能夠與自己共鳴。這就是為什麼電影致力於製造一個白淨的霓虹大都市對比主角居住土黃的南美小社區,從一開始就不走史詩路線的《藍甲蟲》就試圖在議題上靠攏年輕人,以此面向而言《藍甲蟲》確實更有優勢,畢竟一般學生可能沒有彼得帕克的天才智力,更沒有鋼鐵人這種糖果老爹,他們可能像是主角海梅一樣來自普通家庭,念書還算認真,只求畢業後找到份好工作。畢竟他們一畢業就欠了學貸。學貸是當代多數美國青年的體驗,至少有六成以上的美國青年一畢業就欠債,而且跟台灣人不同,他們欠的是美金,這也是片中海梅的困境,他拿到法律學位的他希望找份好工作來負擔家中經濟問題,他們一家六口(爸爸,媽媽,叔叔,奶奶,妹妹,海梅)住的社區正面臨河岸對面的大城市的擴張而有被步步進逼的危機。然而一份好工作又豈是有學位就可得到的?這就是為什麼海梅只能聽從妹妹安排,一群人去白人,也就是本片反派,維多利亞科德家中打掃,這位保有野心的阿姨由知名演員蘇珊·薩蘭登(Susan Sarandon)飾演,在這裡我們可以看到精心設計的「女力」,那就是比起先前的《鋼鐵人》裡設計男人互相爭鬥的傾向,該片反派老臣抄襲鋼鐵人做出山寨品(在本片則是抄襲藍甲蟲原始碼的紅甲蟲。),甚至希望史塔克工業繼續發展軍工體系的願望幾乎與維多利亞如出一轍,她哪裡知道那個被父親厚愛並挑選為繼承人的哥哥泰德科德,居然背地裡是藍甲蟲二世,而她的對決對象則是自己的姪女,嫡長子制度下的被篡位繼承者,女主角珍妮科德。珍妮為了反抗自己姑姑的野心,制止家族企業重返軍工產業,不惜聯合外人,找個路人來協助自己偷出公司科技的主要參考來源,也就是一隻來自外太空的金屬聖甲蟲。那個外人就是我們當天來面試的普通學貸生海梅雷耶斯。 尋找外人盜取自家科技這件事聽起來挺像《蟻人》,不過《藍甲蟲》在處理這件事上比起蟻人刺激有趣的劫盜情節不免遜色許多,甚至有點愚蠢,畢竟這麼重要的聖甲蟲就放在一張門卡就可以進去的實驗室,而且可以無人看守並連個紅外線都沒有似乎有點太扯。而這也加重了《藍甲蟲》的「天選之人」氛圍,因為海梅雷耶斯就這樣剛好人在那裡,而聖甲蟲就這樣選上了他,因為聖甲蟲並不是會賦予力量給任何人的純粹變身道具。就像片中雷耶斯家牆上掛的那幅來自中南美聖母崇拜的聖母像一樣,這之中有強烈的難以解釋的天選成分,你會在片中很多地方、甚至反擊段落都感覺到這種「上帝選上我,輸出全靠吼」的神祕主義設定,而這設定的另一面則是象徵右翼價值的傳統家庭圖像,有別於大多數自己來的《鋼鐵人》或者《蜘蛛人》甚至是《蟻人》,《藍甲蟲》裡反倒是涉及主角被反派綁起來,靠墨西哥家人們還有女主珍妮協力去孤島救出他的橋段,其中最酷炫的藍甲蟲金屬車揮舞六肢狂戳猛戳裝甲士兵,或者他阿嬤扛起機關槍大加掃射救孫子的橋段,都讓他那過於聖母的「不殺主義」顯的有些站不住腳,於是很諷刺的就是被當做天選之人的主角在劇情處理上並沒有那麼全能,因為他毫無戰鬥本能與戰鬥意志,甚至在他家被燒父親心臟病發後才開始有些許覺醒。電影裡“聖甲蟲”據說有毀天滅地的能力,這件事並沒有在電影裡被表現出來,雖然說設定上主角的想像力可以決定他體內的聖甲蟲賦予他多少能力,但很明顯,忙於學業還有幫助家裡修車行工作的海梅的想像能力也非特別出彩,除了一些非致命拘束與震波武器外,最多就是變把大刀出來,我們看不到《惡靈戰警》那樣碰到什麼就燒起來然後骷髏化,或者是同屬DC的《綠光戰警》綠光具現化道具的多變,當然也不會有《摩登大聖》那樣的奔放狂野,反倒是那些裝甲特效還有碰撞聲響比起漫威近年趕工且過勞的特效有更多的重量感,或許華納雇用的特效工作室有比較好的待遇?整部片令人會持續思考的地方是,由於主角與反派打手(維多利亞阿姨自己是不下場打架的,全靠她收養的傭兵。)都是墨裔美人,而且都重視家庭(此對反當然是維多利亞與珍妮兩個科德家人的爭鬥。)所以激戰過後雙方也找到了個可以和解的缺口,因此我們或許可以理解何以片中特別提到孤島是古巴獨裁者巴蒂斯塔過去所有,並提到美軍對瓜地馬拉的轟炸,以及阿嬤可疑的革命軍歷史(尤其是綁上辮子的她高喊「打倒帝國主義!」時幾乎可以確定她曾是對抗美國扶植的右翼政府的地下共產黨)而我們也不會再質疑片中男女主角接吻前的愛情鋪陳不足(甚至這種強湊男女成對的作法在2023年似乎有點過時。),畢竟就階級上而言,這是無產階級與資產階級的和解,而就種族上而言,這是美墨之間的和解,這樣的好萊塢敘事,似乎也描繪著美國好萊塢左翼創作者想像的美好遠景,打倒壞右(軍工資本家),扶植好右(慈善企業家),大家都是美國人,不用分那麼細,哪怕我們為了剿共支持獨裁政府,而你們為了反對獨裁在密道浴血奮戰。(片中奶奶第一件問的「地下道路線圖在哪」是另一個強烈暗示。)。 但是有件事情我還是想不透,為何藍甲蟲的角色配樂要使用上約翰威廉斯在星戰裡給帝國軍配上的《帝國進行曲》(The Imperial March)的招牌旋律呢?這是否是左派音樂家在偷偷諷刺有無產階級家庭背景的超級英雄藍甲蟲(三世)最終成為了他們眼中的「美帝」打手,我想我們就不得而知了,畢竟我很難想像這部電影會被岡恩這個非親生父親給接納進其未來版圖,因此很多片中懸念可能也不會有答案。

Read more從第一秒到最後一秒毫無冷場,正當你以為浮誇表演與精緻美術已經讓眼睛吃冰淇淋吃好吃滿,冷不防碰撞諷刺現實社會的性別問題,大笑之餘也驚覺說的十分有理。 但如果你以為這只是一部為女性而打造的電影那就大錯特錯,因為肯尼也有話要說,而且言之有理,就像整部片從頭到尾金句連發,密度高的不可思議那樣。 這是一部可以自信立足當代的電影,它充滿多元視角,並在反覆辯證之中讓觀眾持續驚喜,那些喜怒哀樂運作的高效到不可思議,讓人懷疑葛蕾塔到底是嗑了什麼,怎麼可以一部比一部進步幅度如此之大,讓影像掌握與場面調度能力高效的支配觀眾的情感,不只玩芭比梗、還玩影視梗,甚至打破第四道牆,指導歌舞更是俐落的讓人難以置信這是她第三部電影,甚至是第一次指導歌舞片,但難能可貴的是一切花招卻又不淪於轉瞬即逝的感官刺激。 誰能想到,這部我本來只是定位在「當代cult片」的電影,居然能讓我在電影院數度落淚,並在走出影院後無限回味,而看葛蕾塔的電影從來沒有讓我有這種想要立即二刷的感覺,這裡面有那種演員作為人類真正的價值,不只是瑪格羅比也不只是萊恩葛斯林,還有那些被裝扮成無毛娃娃的男男女女。 是的,這不只是關於女性,也是關於人類,你如何被造就,而你又如何逃脫你被造就的命運,從一切完美的理想國度到令人失望的現實世界,兩者如何互動,又如何製造出全新的你,踏上那條被漆成粉紅的黄磚道,向過去永別吧。 因為來時你已是他人。 芭比,我願列你為年度十大電影。

Read more在去年《天能》之後,可以說就沒有一部這樣作品令人看得起雞皮疙瘩,如果說諾蘭是那個在暴風雨中拿著魚叉迎戰暴雨的漁夫,丹尼維勒納夫就是那個在船隻殘骸漂浮於大海的清晨,於遠方駛來巨型漁船的船長,兩人的目標都是一樣的,都要戰勝病毒浪潮帶來的恐懼,重新帶給人們信念與勇氣,只是一個來的早一個來的晚的差異。我必須說,在所有現實條件允許的可能性裡,他提供了觀眾最好的一部《沙丘》,如同他的自知之明讓他沒有被佐杜洛夫斯基與大衛林區帶著走,而是按照自己的創作史走出了屬於自己的道路,打造了刻有自己印記,但同時尊重原著精神的《沙丘》,而這件事本身也很符合沙丘精神。我很不想承認這件事,某種程度上丹尼維勒納夫幾乎是試圖比拼著庫柏力克的《2001太空漫遊》這部我心中最偉大的科幻電影,都要試圖去將細緻抽象的文字,轉換成雄偉壯麗的視聽圖景,然後以一種理所當然,稀鬆平常的方式降臨於我們眼前。對你沒聽錯,不只是那讓人瞪大眼,甚至必須抬高頭才能看見全景的宏偉視覺,聽覺更是本片的一大重點,從那纏繞著要讓人發瘋的低語,再到狂野輕盈的非洲樂器之類的東西帶來的躍動,又或者是蘇格蘭風笛帶來令人不禁挺直腰的盛大軍容,甚至是那些告訴人們自己多麼渺小的寂靜與迴聲,迴聲將空間給打通了出來,你不只是用看的看到空間有多大,更是用聽的聽到空間有多大。事實證明,漢斯季默推掉諾蘭小而偉大的《天能》來擁抱這部大而有當的《沙丘》是完全正確的選擇,他在本片達到了他作曲的新高峰,宗教需要音樂來傳達意志,而漢斯季默的音樂可以讓人入魔,將眼前的世界不再當成是一種幻覺,而是一種更深層的啟發,他們不再只是遙遠星系的一場遙遠戰爭,而是我們參與其中的一場巡禮,世界是如此嶄新、開闊,但同時卻又是如此危險,熟悉,朝我們心靈深處發出召喚的低語。而時間這個概念,正在電影裡逐步瓦解,透過不斷侵入現實的夢境碎片,時而夢幻時而殘暴的刺激觀眾的感官,我們感受著由甜茶飾演保羅的心靈承受著這巨大的祝福與詛咒,我現在不只是在說電影劇情而是在說影院體驗,這種影院體驗令人驚喜也令人駭異。世界有多麼巨大,人們的心靈就有多麼渺小,丹尼維勒納夫很好的抓住了沙丘世界裡的一體兩面性,於是一切美學元素都讓人遊走在兩極之間無法停下腳步,只為在無可遏止的流動中達成一種動態平衡,日夜轉換的光影還有音樂氛圍的起伏,對應著劇情裡的光明與黑暗、希望與絕望、純白與晦暗、生命與死亡、信念與陰謀、自由與天命……即便是最平板的角色也在最有限的篇幅被刻畫的最立體,猶如層層束縛中使勁挪身的囚徒試圖費盡自己的生命力,只為看到一絲細縫裡的微光,微光是如此淡薄,在黑暗中卻又是如此刺眼,而囚徒心中也因暗中有光,光中有暗無法安寧……就像踏入流沙般無可救藥的下沉,然後墜入如火山口般巨大的沙蟲之口,這是酷刑?還是極樂?是生命的完結?還是生命的回歸?當然了這部作品比起《2001太空漫遊》這種比拼紀錄片的科幻片(如果人類還沒上太空就想像並呈現太空且呈現的讓人以為人們真的展開日常的太空旅行不是仿記錄片的話,那我不知道什麼是了)還是多了點商業需求的笑點與橋段,但這仍然不折損它的宏偉與浩瀚,在劇情上多方勢力比拼,在美學上各種工藝齊發,但卻又沒有亂成一鍋漿糊,而是清晰的讓我們看見一切的相對關係,進而讓觀眾感受到的不是止於飽足的痛苦,而是歷劫歸來的清明,光是把每個片段都拍的可以定格製成海報已經很困難,你還必須讓他們組合起來成為一個立體的世界,將觀眾整個包覆進去,這需要渾厚沉穩的實力才有辦法做到,而丹尼維勒納夫再次證明,儘管第一眼他不會是最亮眼的那個,卻會是最耐看的那個,如同片中種種省去花俏外型的機械般堅實可靠,且禁得起放大檢視。大銀幕沙丘的體驗如沙漠中的一口水般珍貴,我不想聽起來太像在帳棚裡遮著臉玩弄水晶球的靈媒,但這部電影就是如此,套丹尼維勒納夫自己的話,「在小螢幕看這部片就像在浴缸裡開遊艇一樣。」你不用擔心是否該費力用力睜大眼或者拉開耳朵感受這一切,相信我,你的感官會像煮熟的蚌類一樣在你不自覺時被逐步打開。 你唯一該擔心的是走出電影院後其他電影是多麼味如嚼蠟,而現實世界是多麼黯淡貧乏,這不只是少跟多的問題,也不是淺與深的問題,而是跨越界線前後的問題,而這部電影的後勁雖相當慢熟,一發作起來卻會銳不可擋,很快的你再也無法克制自己去回想這一個乍看簡單的世界,你會難以抵抗的想要趕快回去,你會想躺到冰棺裡,讓自己的心跳降到最低次數,只為再次睜開眼後,來到一個這個世界被成功拓展的未來。 最邪門的是,劇情你早知道了,慾望卻止息不了。丹尼維勒納夫以極致的工匠精神打造了一台讓你獲得宗教體驗的精密機器,現在要不要躺進去,就由你自己選擇吧。

Read more巴比倫,是聖經中的地名。「Babel」原意是「混亂」「混雜」。聖經中有云,巴比倫平原是一處適合定居的好地方,在此生活的人過得安定富足,所有人的口音、語言都是一樣的。直到這些居民決定要將沃土打造為大城,並以一座高入雲霄的塔作為世界中心,好彰顯自己的名聲那時,上帝再也無法袖手旁觀。上帝認為那座塔是亂源,嘆息道:「他們是同一個民族,講同一種話,彼此同心協力,像這樣艱巨的工程都快要完成了;但這只是一個開始,以後他們可以為所欲為了。」於是,上帝將建城與建塔的人語言變亂、不一致,使工人聽不懂指揮的命令,指揮不知道工人的要求。於是城和塔被迫停工,大家再也不能齊心合力完成這座通天塔的建造工程了。最後,建城造塔的人一批一批地離開巴比倫平原,向四方散去。從此不同語言的人不願意再住在一起,只有相同語言的人才會聚集成群地找一塊地方居住。這世界很大,不同語言的人們遍布全球,形成不同的語系,從中又分成不同的語種和方言。從此,人類再也無法找到一種能相互交流的「世界語」了。將好萊塢,不,應該說將電影本身比喻為巴比倫,導演從片名就在透露細節。當好萊塢還處在默片時期,無需仰賴語言、聲音,演員僅靠表情就能走入人心。隨著有聲電影的來臨,好萊塢震盪了全世界,更撕裂了演員與演員、演員與觀眾、演員與時代。我一邊看一邊想,這到底是什麼電影?氣質上是文藝片,表達則是商業類型片。中間似乎穿插了愛情片、驚悚片、黑幫片、紀錄片。看到最後才懵懵懂懂明白,這是一封給默片的情書,也是默片留給我們的遺書。劇中一段影評人愛麗娜對康拉德說的話,語氣平靜卻敲響警鐘,她用房子比喻好萊塢的生態,用大火隱喻每一次的變革,每一次經歷火炬,有的人死去,也有的人如康拉德,只是呆站在那想著:「為什麼發生火災?」卻毫無作為、怪東怪西。而身為影評人,也被罵作是蟑螂的她,反而客觀的躲過每一次的災情,繼續活著見證這屋子裏發生的事。作者會死、影人會死、明星會死、觀眾會死,唯一能替時代發聲的,唯有作品。喜劇表達有些荒誕怪奇,但也能理解編導的用心,結尾對好萊塢工業的致敬,令人震撼也傷感,黑白電影、有聲電影、特效電影,到了現在還有AI輔助的電影,今昔變化之大,一切的一切都如同南柯一夢,夢醒之後依舊有一代又一代的電影工作者為這個世界造夢。這個世界需要夢想,我們今天飾演別人,一不小心明天就會被別人飾演。

Read more不願過多與他人談論《我的鯨魚老爸》帶來的震撼,總覺得怎麼說都不及當時積聚在眼眶的淚水來得直接、動人。男主角查理因同性伴侶死後染上肥胖症,曾為了愛情拋妻棄女的他,在臨死前,他只想再與女兒理解彼此多一些。整部片在影像的執行是困難的,從空間場景、角色形體、內心情感都是巨大而疏離的,明明觀眾和行動不便、身形如鯨的查理一起困在家中,那份無形的壓迫卻讓胸口漫著心疼,他的無語和憂傷都撕裂了每分每秒,原來深海裡的世界只有幽暗,透不進一絲情愛。你在深海寂寞了如此之久嗎?某些在夜裡無以名狀的碎片在查理眼中,拾獲了。陽光無法照看的一隅,查理的過往與倒數的生命紛紛浮現:短暫人生曾經好好愛過一回的幸運、關於一名父親在女兒的文字中,讀到傷痛,而想要彌補對方的奮力一搏,那些關於人與人的交往,偶然綻放的溫暖火花,也關於信仰撕裂人心,卻也在最後一刻帶來救贖的可能性。隨著查理一次次的詢問:「這(宗教)對你有何用?你真的相信嗎?它幫助了你什麼?」他試圖從答案裡解放過去的自己與愛人,找到一個能讓心中的鯨魚通過的窄道。看似反宗教,其實是透過人類狹隘的心性,去重新定義宗教(愛)的力量。彼時,他不再是擱淺沙灘的鯨魚,離了水便無法呼吸。在女兒也同樣對生命感到孤獨困惑的文章以後,查理以顫顫巍巍的腳步,終於是人型的姿態,走向女兒,走向他真正的歸途。沒有人能拯救另一個人,因為能使我們感到救贖的,往往是自己所給予的,是用盡氣力的愛、不經意的愛、無條件支持的愛。 儘管查理在暗到不見五指的深海悲鳴了一生,他的信念卻是無悔無塵的。

Read more相較於聚焦劃時代飛行和空戰視聽語言的《Topgun1》,《TopGun2》更進一步地在文本上捕捉到了飛行情懷的本質。電影開場僅數分鐘,劇本便設計了人為控制的戰鬥機將被無人機取代測試的情節。因為在上頭眼裡,諸如“獨行俠”之類的戰鬥機牛仔們,需要吃喝拉撒睡,會犯錯,更可能違抗軍令,被冰冷和高效的軍用無人機取代是遲早的事。不聽指令的獨行俠被調派為飛官指導,要傳授一群候輩在惡劣條件下完成任務,且不惜付出生命。故事大多都在獨行俠和學生、其他官員的矛盾延展開來。導演把重心放在獨行俠的成長上,不讓獨行俠退變為任性男孩,與保持青春活力並能進一步成長之間,找到了微妙的平衡點。此片與前作的聯系之緊密,以至於形容本片是極少數成功的電影續作。而要談到獨行俠的成長,則不得不提他已故摯友的兒子——公雞。公雞因父親之死,以及對獨行俠的反思,導致他的飛行與作戰思維偏保守,總是想顧全大局,但獨行俠告訴他,在天上多思考一秒就是死,危機時刻要憑借本能做出決斷,當年的事故,換做他的父親同樣如此。最後那些「黎明前的黑暗」讓亦師徒、亦父子的雙角色拉出了共同的成長主題人物弧光的同時,也讓電影再度扣回了「決定一切的不是飛機,是人」的核心命題。我們總是懷念和對標90年代的好萊塢大片,其實我們並非是守舊,而是懷戀那種在酣暢淋漓中尋得的工整感與平衡感。我相信,《TopGun2》既是上一個時代的傳承者,也是下一個時代的開啟者。

Read more我向來跟漫威絕緣,被燒到《月光騎士》是因為宣傳打著人格分裂、冷門英雄等字眼,甚至看到論壇各種花式吹捧很久沒看到這麼棒的漫威影集。幸好第一集高水準的勾勒懸疑敘事、人格切換的快節奏、細膩刻劃古文明,才決定繼續追下去。視角從史蒂芬出發,看下去我們馬上就知道他體內還有另一個名為「馬克」的人格,這個人格兇暴、殺人俐落,而且仇家很多,馬克和史蒂芬的肉身被懲罰惡人的神「孔蘇」控制,馬克要協助祂殲滅另一個惡神「阿米特」。搞不清楚的史蒂芬只能無措地逃難,也越發抗拒將身體自主權交給馬克。飾演主角的奧斯卡伊薩克在聲線、眼神、表演的切換行雲流水,過程中從來沒有搞不清楚現在到底是誰、他到底要幹嘛的狀況發生(應該不是只有我會搞不清楚漫威塞的龐大資訊量吧!)所有的撲朔迷離在第五集都有了答案,童年經歷創傷的馬克,沒有辦法承受排山倒海的愧疚與悲痛,於是才另闢蹊徑尋找解脫。善良帶點傻氣、會和家人和路人友善交談的史蒂芬,正是馬克解離出的人格。(再次驚嘆創作者先安排觀眾從次人格走進這世界觀,因為向這個沒戰鬥力的麻瓜史蒂芬解釋成了必要,而史蒂芬同時也代表著一無所知的觀眾)第五集的節奏全面慢了下來,以沉浸式體驗帶領茫然的史蒂芬一步步進入到馬克的內心世界。他們時而掉回童年、時而闖進由反派哈洛扮演的諮商師的診間。遊走在垂死邊緣、潛意識、現實中,那股曖昧的敘事風格,將「精神感官」玩得很痛苦也很痛快!在道家思想中,人體是個小宇宙,月亮是因為太陽照射才能發光。馬克就像是月亮,在幽暗中不斷尋找他活著的價值:他沒救起溺水的弟弟、他被母親憎恨、他做傭兵殺人無數、他欺瞞妻子有關自己的秘密……,創造史蒂芬,像是為他的生命畫上一個太陽,隨著太陽照射出的陰晴圓缺來圓滿馬克的未竟之事。但對史蒂芬來說,要體認到自己的存在是被幻想出來的,他不是主題而是謊言的載體,那傷感不亞於馬克。冥界的天秤在他們一分為二時總是動盪,因為馬克的靈魂在看不見也不願承認傷痛,那就是無法安定的原因。一旦繼續擁有史蒂芬,真我所經驗到的都是映著另一人才沾染上的光影,那並非是神能認同的圓滿。但那又怎樣,他是漫威英雄,沒有圓滿正是他畢生要克服的任務。他們攜手回到人間,他們要打敗大魔王阿米特,也要向孔蘇奪回身體的掌控權。最後一集讓我覺得編導沒有妥善利用六集的幅度,反而在最後開各種外掛打倒惡勢力,還是我真的看不懂漫威所致?!值得慶幸的是,史蒂芬和馬克決定共存,恐懼再也無法控制他們的想像,但他們好像又解離出了更殘暴的新朋友在體內,那就是第二季的事了。

Read more等了十二年,《阿凡達:水之道》作為續作,關於自然,關於親情,關於叛逆。看似與第一部相近的結構,雖是稱得上優質大片,仍顯得有些庸俗。卡麥隆選擇從森林到海洋無疑是相當明智的。浩瀚神奇的大海,水生植物與礁石點綴其中,圖鯤穿行,飛魚遨遊。那是海洋之風,生命之風。觀眾想看的莫過於此,而卡麥隆也做的相當出色。缺憾之處在於沒有印象非常深刻的點,如第一部在雨林中的動人一幕。然而,人類是否曾對手無寸鐵之眾懷有絲毫憐憫,是否曾對自己的惡行躬身自省。那一幕幕慘狀中融入的是對霸權的痛斥,對人道的質疑。當觀眾因此被激怒,被點燃時,酣暢淋灕的戰爭場面無疑是一劑良藥。有人用西部片的結構來看待阿凡達1,卡麥隆對帝國主義的批判態度以及對他者的慈悲,具象在美麗的潘朵拉星球與納美族人經歷的種種。科幻片一向的主題,以大自然和科技對立、科技對人類和大自然的傷害交互運用。進步的思維,侵害的就是人文主義和人道思想。科幻片永遠隱喻的是當下,所以納美人與自然同步對抗地球人和RDA的科技,也許說的是未來,但是它的主題永遠是當代的。《阿凡達》說出了當代美國帝國主義對阿拉伯人、非洲黑人,甚至近年來亞洲人的干預與壓迫,項公舞劍,意在經濟,以前要的是黃金,後來要的是石油,現在可能要的是鋅片。這個訊息在美國引起不少批評,也許因此阿凡達2才有所調整,把納美人與地球人的對立,改成私人的恩怨。阿凡達2沒有衝破前作設下的關口,用個人的英雄與家庭的連結來強化角色,卻也淪於通俗,也許是作為後續的過渡作品,其人物在反抗動機與覺醒力度上還顯得單薄和沒有說服力,只能期待345集再來漫談吧。總體而言,水之道是一部優秀的商業大片,瑰麗奇幻的海洋景色也好,略顯庸常的簡單情節也罷,自然始終是它的底色,親情與叛逆是浮於其上的表露。相比第一部劃時代的技術突破,第二部更多賣的是情懷,是對黃金歲月的追溯。水之道是也僅是一部優良的大片,而無法觸及那偉大的經典。卡麥隆僅僅交出了一份合格的答卷。在此之上,那股海洋之風和心之羈絆是仍值得品味一二的。

Read more