圖片來源:IMDb

《麥特與麥斯》:一場大雨之後,多藍三十歲的凝視

Kiss me on my birthmark and set me free. Xavier Dolan is back. After all the struggles, he tried to adjust his pace and embraced his real self through an intimate love story. This was his big rebel against all the critics. It was more gentle and mature but still can’t ignore his stunning trademark.

-

坎城之子多藍19歲以處女作《聽媽媽的話》驚豔影壇,25歲更以《親愛媽咪》闖入坎城主競賽,一舉拿下評審團獎。成為坎城寵兒的他,一躍成為全球明星爭相合作的對象,2016年他的第六號作品《不過就是世界末日》集結了影壇夢幻卡司,再度轟動坎城,創下他個人的最佳成績,獲得評審團大獎。然而,影評反應卻背道而馳,大量的批評聲都在針對他對鏡頭語言的過度自溺。受到打擊之後,他放棄坎城的舒適圈,乘載著金獎光芒,前進他心心念念的好萊塢市場,拍出了他的第一部英語長片《約翰•多諾萬的生與死》。沒想到首映之後,迎來了電影生涯最低潮,讓他不得不收起他的野心,重新調整腳步。2019年《麥特與麥斯》正是他歷經風雨後,回望過去、回歸自我的作品。你也許會覺得這是他最收斂、最幽默、最溫柔的電影,但仔細一看,仍然處處充滿了多藍任性的標記。大雨再滂沱也洗不掉他的血液和胎記。這是30歲的他,人生還是充滿未知和懷疑,但他不逃避,選擇在電影中大膽凝視。

第一個胎記:寓情於景

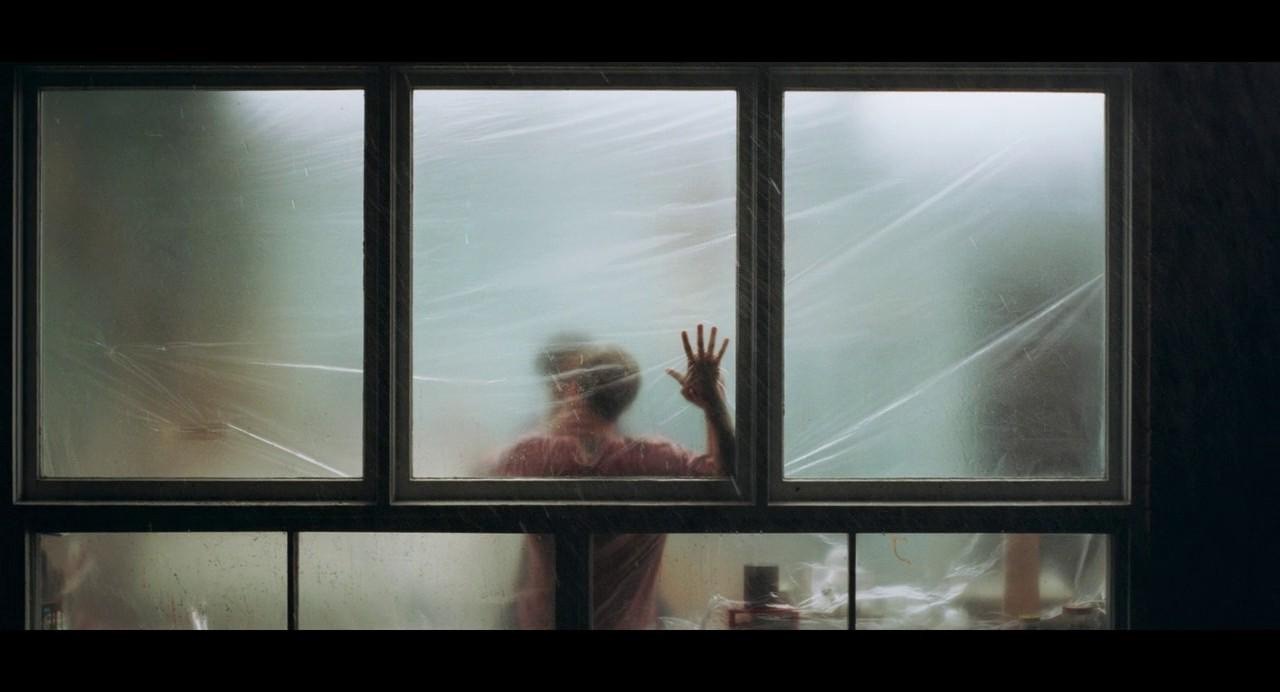

飽滿的情緒一直是多藍電影的特色,除了喋喋不休的對話之外,每個景框、物件和場景都是角色情緒的延伸。其中印象最深刻的莫過於麥特與麥斯在廚房坦誠的一幕,兩個人從一張超長沙發的距離,逐漸試探、摸索、靠近。麥特走進廚房之前那盞閃爍的鎢絲燈即是內心最赤裸的寫照,徬徨與猶豫透過一明一暗的光線宣洩而出。麥特無法表達的心情,全反映在壓抑的景框中,甚至一盆植栽的搬離都藏著無助與悲傷。多藍在這部片的收與放格外出色,不僅爭吵聲以玻璃牆過濾,最為人讚嘆的親密戲也以窗戶的霧面塑膠紙營造出曖昧模糊的美感,這幕更不免令人聯想到《鐵達尼號》高級車裡霧氣蒸騰的情慾場景。 而「水」更是貫穿全片的重要元素,麥特與麥斯情慾流動的每一幕都緊扣著畫面中的「水」。洗碗是導火線的源頭,接著是幽默的水床,然後在那風雲色變的一吻之後,麥特躍入湖中,在情感與慾望中迷失了方向。兩人再次於廚房獨處時,水不再流動了,而是化作滂沱大雨和陣陣雷響,那是兩人情慾高漲的巔峰。大雨之後,情感沒有升溫,反倒凝結成了紛紛白雪。兩人開始冷卻,直到陽光再度灑下,一切才隨著眼淚找到出口。

第二個胎記:緊張的母子關係

本片還有一大亮點就是多藍再度找回Anne Dorval,讓影迷重溫這對銀幕母子檔。當然,彼此的關係依然緊張、依然爆裂。不過,這次多藍把更大的篇幅放到了另一位母親身上,似乎想證明他有多會拍媽媽。麥特的母親法蘭欣在片中表現極為精湛,幽默自然又充滿衝突。最後她獨自和麥斯告別時,問了他要喝冰茶還是水,那明明悲傷卻仍選擇輕輕帶過的口吻,不禁讓我連結起《親愛媽咪》最後突如其來的痛心道別。太高竿了,當你以為多藍的電影最擅長的是直來直往的爭吵,這樣不慍不火的日常對話才是給心臟深深的一記重擊。

第三個胎記:路人的凝視

多藍的電影有個很奇特的鏡頭語言,就是「給路人的特寫」,而路人總是以一種凝視的眼神看著主角。放在本片中,每個眼神都像是在挑戰麥斯的自我認同。尤其公車上與乘客相視的片段,麥斯額頭上的血突然流了下來,血跡和臉上的胎記合而為一,彷彿正透露出血液和胎記都是他與生俱來的記號,難以掩蓋也無法抹滅。(身上的刺青似乎也帶著多藍宣示導演印記的意圖)

《麥特與麥斯》是多藍的第八號作品,故事簡單甚至有些幼稚,但多的是品嚐不完的細節。不論是對過去作品的回望,還是對評論的反抗,最後他又回到了自己身上,那個外表高傲自大,內心波瀾四起的他,那個情感永遠滿溢,還在尋找抒發管道的他。麥特與麥斯也許能視作多藍的一體兩面,電影最後在家門口的對望,貌似也為他找到了一個平衡點,風雨過後,他重新相信自己是被愛的(自愛),終於得以繼續拾起他的導演筒安心上路了。至於目的地是好萊塢、還是回歸家鄉魁北克?都不重要。就像麥斯到了澳洲一樣會做著酒吧工作,多藍也會一直拍著那些他深愛的故事吧。

COMMENT